胆沢のさよ姫史跡探訪(2)高山掃部長者・郡司兵衛義実編

高山掃部(たかやまかもん)長者

さよ姫がこの地に連れてこられた当時すでにこの世の人ではなく。胆沢一帯に土地を有していたスーパー長者。召し使う者は男女365人、牛馬の数108、蔵の数は48でいろは蔵と名付ける。慈悲深い性格で橋を掛け悪路を直し、貧しい者には衣食を与え、飢饉に際して蔵を開放し人々を救う。ただし妻が強欲。

掃部(かもん)とは朝廷の官職。この長者の血筋をさかのぼると遥か日本神話に登場する○○彦の兄●●から、前九年の役で滅ぼされた安倍貞任に日井殿という目の悪い兄がいて戦に加わらず胆沢に住み着き、代々富み栄えて高山掃部長者に繋がったとしている話もありますが要は富み栄えているだけでなく由緒正しい血筋&家柄であると云いたいがための昔話定番の設定付けでありましょう。

伝高山掃部長者屋敷跡(奥州市水沢佐倉河西高山)⇒MAP

奥州市水沢佐倉河西高山の一角が跡地とされています。付近の田畑から焼米が出土する(していた)そうで、長者の妻が大蛇に姿を変えた際、多くの屋敷が火に包まれ消失したという話と結びついてこの辺が長者の屋敷跡と言い伝えられるようになった、ということらしい。

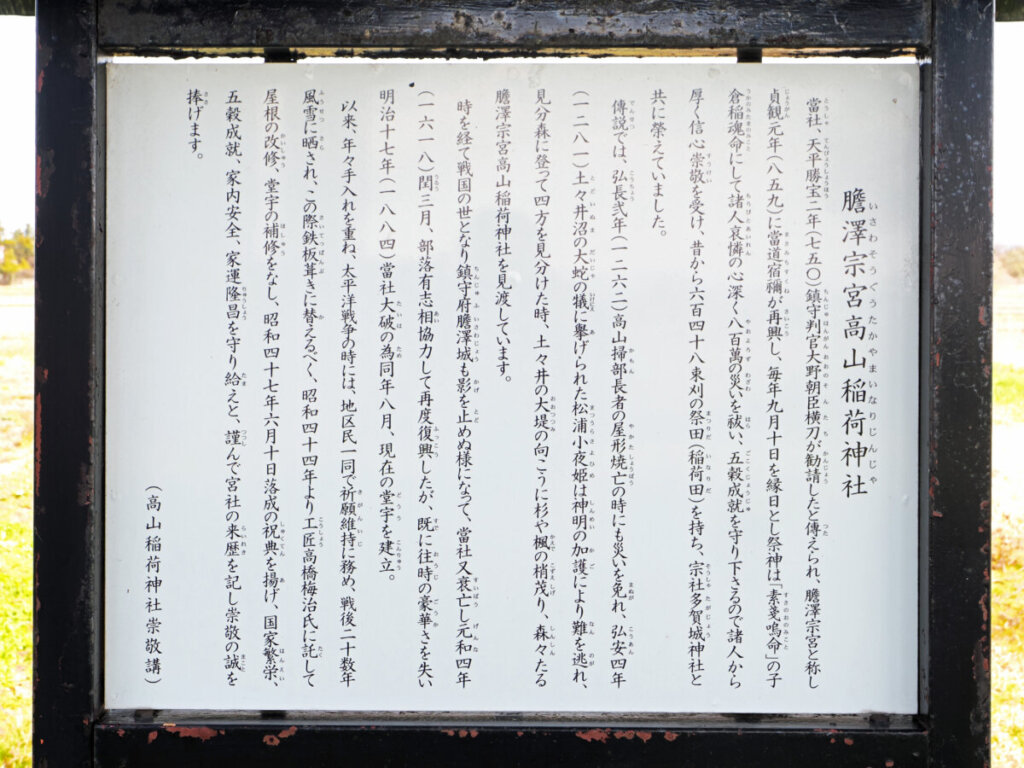

高山稲荷神社。由緒書には高山長者~さよ姫の伝承に具体的な年代が記されております。『弘長2年(1262)高山掃部長者の屋形焼亡~』とありますから鎌倉時代やね;^^

行ってみての感想ですが胆沢平野下流域の一部として胆沢城にほど近いエリアと申して良いでしょう。胆沢城と角塚古墳を結んだ中間付近であり、何か出土するとしたらリアル考古学に寄ってそっちに関係する何かになると思います(昭和の発掘調査では焼けた米以外にその手の建物跡等は出なかったそうで)

いずれ古い時代より稲作が行われていた土地だったとのではと想像します。

秋撮影。高山長者伝説は(↑)の看板では鎌倉時代の出来事とされていますが、胆沢扇状地におけるそれより後の時代の出来事も伝説の形成に影響しているのではないか?その辺は考えてみる必要があります。たとえば茂井羅・寿庵堰の開削や江戸時代の飢饉の記憶etc… 飢饉に際して蔵を開けて農民を救ったという長者の行動がそういう人物にいてほしかった(願望)なのか実際にモデルがいた(顕彰)のかでだいぶ違ってきますけど個人的にはいたと思いたい。それくらい豊かで人の情けに優れた地域だったんだぞという昔人のお国自慢でもあります。

また、この付近にはかつて心月寺という寺があったとされます。一説では難を逃れた長者夫婦の息子が十数年の出家修行ののち父の菩提を弔うため寺を建てたと。仙台藩の記録(奥羽観蹟聞老志)には寺に長者夫婦の膳二器や大蛇の牙一片・骨一片があるという地元民の(まことしやかな)言い伝えが記されております。

平成の大合併を経て現在の住所地名に高山って入ってますからね。長者伝説が今でも生命力を保っていることの証左のように思えます。

見晴観音堂(奥州市水沢稲荷田)⇒MAP

高山稲荷神社からおよそ1kmの東にあります。「胆沢の人々がさよ姫の難儀を救い給えと祈った加持祈祷所」(さくらがわガイドマップ)とのことですが、ちょっと想像を膨らませると殊更さよ姫の身を案じる胆沢の人々というと高山掃部長者の元使用人達がこのあたりに住んでいたということだったりしませんかね?(…だとすると長者伝説における屋敷や田畑のスケールの大きさね)

田んぼの中にあり、付近に駐車可能な場所も見当たらず接近しにくい場所ではありました。奥羽の山々を背に東向きに建てられており人々がお堂に相対するとその祈る先はさよ姫と大蛇が対峙する四ツ柱の方角(大雑把に)と言えるかも知れません。

雪中に動物の足跡があり犬の散歩かなと思いましたが近くに人間の足跡がなかったんですよね(たぶん狐。それくらい自然が残っている地域のようです)

竈石三宝荒神社(奥州市水沢佐倉河竈石)⇒MAP

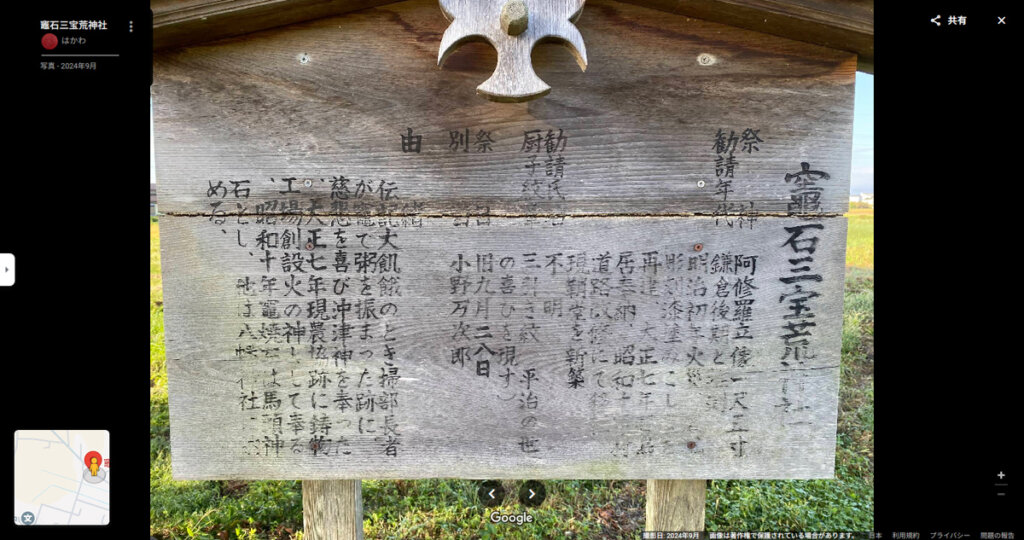

由緒書によれば『大飢餓のとき掃部長者が竈で粥を振まった跡に慈悲を喜び沖津神を奉った(以下略)』とありますので高山掃部長者の屋敷・蔵からそれほど遠くないかこの付近も敷地内だったのではという想像が働きます(史実としてではなく言い伝えからそのような含みが読み取れるという意味でですよ)

(GoogleMapより)

前述の伝高山掃部長者屋敷跡から直線距離でおよそ3km、見晴観音堂からおよそ2km離れた場所に位置します。繰り返しになりますが長者伝説における屋敷や田畑のスケールの大きさね^_^)

残念ながら2025.3現在お堂は姿を消し石碑と樹木が残るのみとなっているようです。

(Mapionのキョリ測より)

郡司兵衛義実(吉実)

自分の娘を生贄として差し出す番となり、遥か九州までその身代わりを探し求めてさよ姫を連れてきた人。このあたりに領地を持っていた在地の武士という立場らしく、前半では農民たちの訴えを聞き大蛇退治に乗り出したりもしています。用意した身代金は千五百両とも三千両とも。

郡司=歴史の授業で出てくる国司・郡司というあれですね。律令制下で地元の有力豪族層が任命される地方の官職。(↑)の高山稲荷神社の看板では鎌倉時代なので郡司でなく地頭でないの?などと思いますがあちらの時代設定も諸説あるうちのひとつでしょう。オリジナルの佐用姫は万葉時代の人物ということも含めて物語の時代設定に整合性はないです。

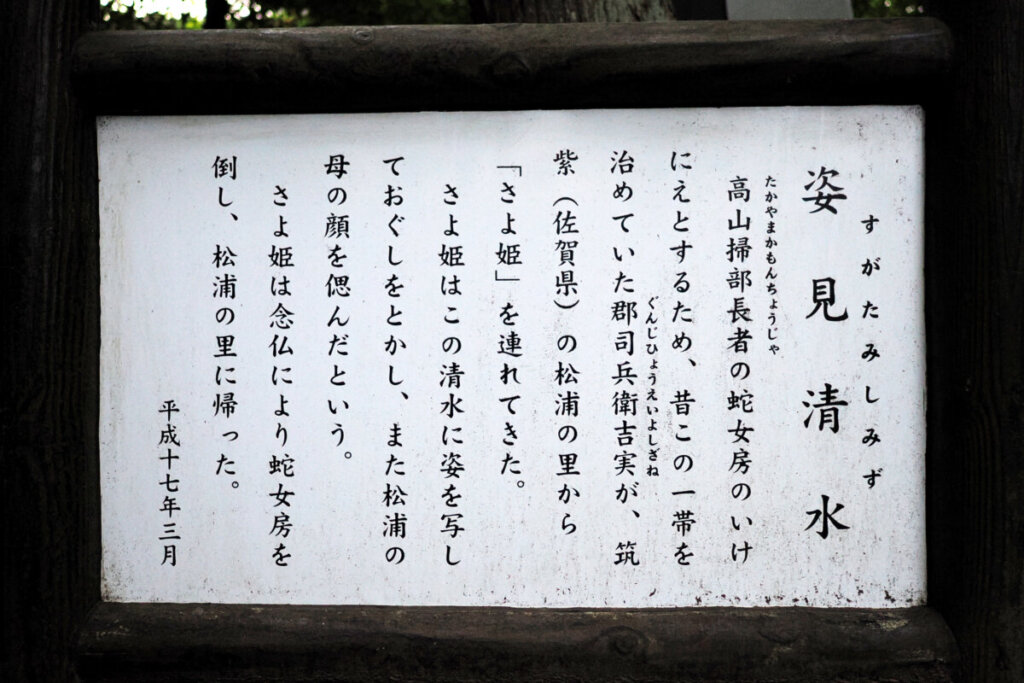

姿見清水(奥州市水沢姉体町)⇒MAP

その郡司兵衛義実の屋敷跡がこの姿見清水の近くと伝えられます。

上記の高山掃部長者屋敷跡から車で20分はかかる場所で結構遠いです。ここも昔話のスケール感を感じるところです。

さよ姫がこの清水に姿を写したというタイミングは九州松浦からの旅を終え屋敷に逗留していた数日間か、生贄として出発する身支度の時になりますでしょうか。ここから見分森~化粧坂~四ツ柱など主要な舞台に向かうわけですね。

(追記)

この長者様、『かもん長者』として奥州市のとなり金ケ崎観光協会のマスコットキャラクターとして活躍されておられます(※近年はSNSアイコンとしての登場に限られるようですが)

想像以上に手広く田畑を持っておられる。福福しい顔してるだろ?奥さんめっちゃ怖いんだぜ・・・