胆沢のさよ姫史跡探訪(3)さよ姫編

生贄のさよ姫

さよ姫(小夜姫・佐用姫…漢字表記はいろいろ)の前半生についてはそれを伝える話者により遠州(現在の静岡県)の出身とするもの、大和国(奈良県)、九州松浦(佐賀県)とするものがありいろいろ。父が亡くなり家が没落し、その供養の銭を得るため身売りして大蛇の生贄として連れてこられお経を読んで大蛇を退治する(人の姿に戻す)~寺社の縁起話として語られるというおおよその筋立ては同じ。

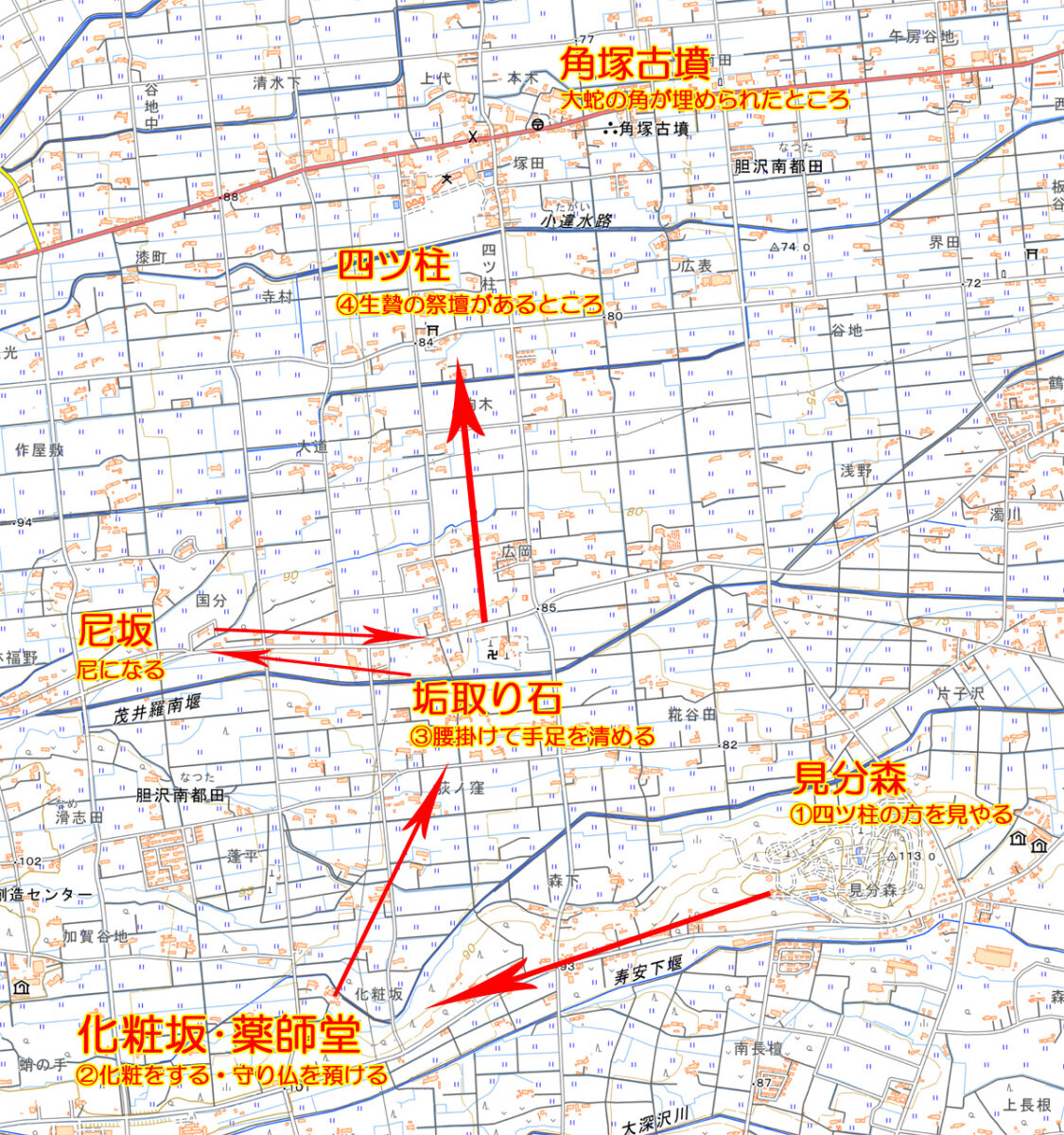

まずは見て回れるところを何ヶ所か。

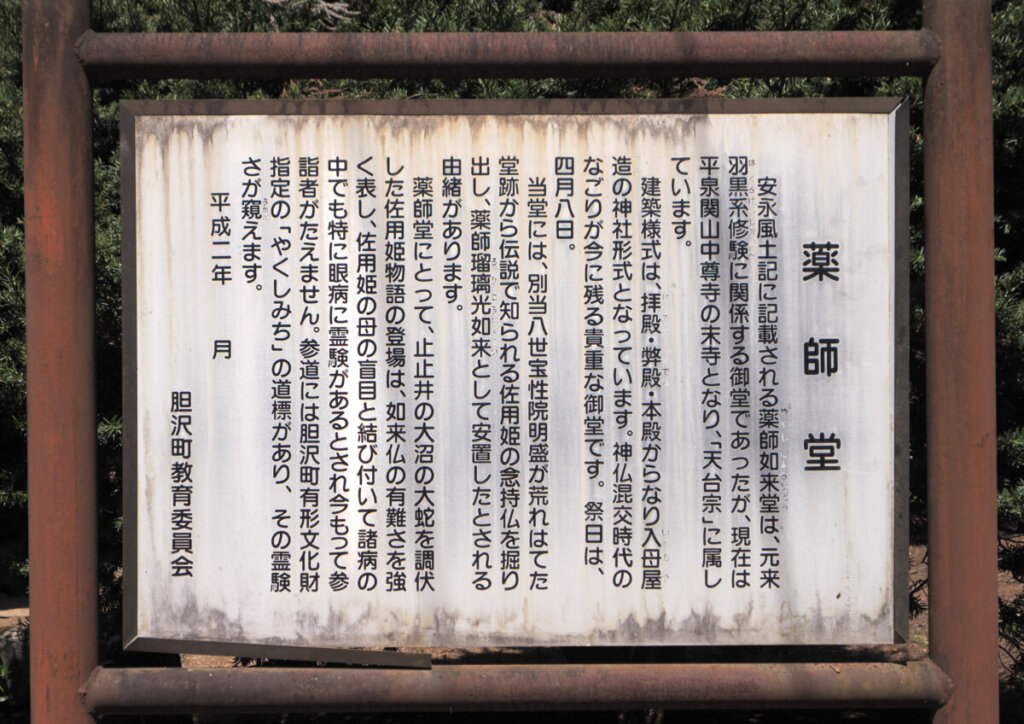

化粧坂・薬師堂(奥州市胆沢南都田化粧坂)⇒MAP

右の赤い屋根が薬師堂・左奥が久須志神社

さよ姫(&歴代いけにえとして差し出された娘達)が最期の化粧をしたところ。傍らに小さなお堂があり本尊はと尋ねると荒れ果ててしまって何もない、では、わたくしに守り仏は不要になりますからこれを本尊として下さい、と肌身離さず持っていた薬師如来をお堂に納め置いた、とされます。

リアルと伝承との接点ではさよ姫が大蛇による難を逃れた際に薬師堂が建てられたがいったん荒廃、慶安3(1650)年に別当(住職)が土中から薬師如来の石仏を掘り出して再興、と、仙台藩で編纂された封内風土記(1772年完成)や風土記御用書出(1778年)に記録されるようになります。ことに眼病に御利益があるとして遠くからも参詣者が来て大変賑わったのだとか。

こちら薬師堂には33年ごとに開帳される1寸8分の秘仏『潟岸薬師如来』が伝えられているそうです。厳密に文書を当たって行くと別当が土中から掘り出した石仏と秘仏は別のように思えますが…まぁ、さよ姫が守り仏を置いて行った→いったん荒廃する→別当が夢のお告げで掘り当てる→秘仏として現在まで大切にされている、と一本の線で理解するのが美しいかも知れません。

現在は明治期の神仏分離令の影響か久須志神社と薬師堂が境内に並立しております(久須志(くすし)⇒薬師(くすりし→やくし) でしょうから分離以前は御一体だったのでは)

こちら化粧清水。現在でも手入れされている様子がうかがえます。こちらの薬師様が目の病気にご利益があると信仰されたのはさよ姫が蛇退治を終え帰国した際、この清水を持ち帰り盲目の母の目につけたところたちどころに目が開いたという言い伝えによるものだそうです。

化粧坂を北から見たところ。道路の左側に薬師堂と久須志神社、右に化粧清水

さよ姫の辿ったルートを探っております。これらは物語の骨格として絶対外せない場所(化粧清水や四ツ柱でしょうか)があり、他は物語が定着してからここに○○があった!ここで△△した!と地元民が後付けしたのもあるという感じでしょうか。ほら、義経が平泉で討死にせず北に落ちのびて足跡があちこちにあるのと似たような感じで^_^)

垢取り石(奥州市胆沢南都田の宝寿寺内)⇒MAP

さよ姫がこの石に腰掛けて寺の近くを流れる垢川で手足を清めたとされます。

寺の南側には茂井羅南堰が流れており、これが垢川か?物語の成立時期に既に茂井羅南堰が流れており話の中で垢川と呼んだか、あるいはもともと自然の川が流れていたのを茂井羅南堰として後年整備したとか、そのあたりの前後関係はよく分かりません。

垢取り石は整備されて屋根がかかり、解説も掲げられています(全文は現地で読んで下さい。ぜひ)。曹洞宗のお寺としての出家のイメージなのかこちらのさよ姫は剃髪してスキンヘッドです。

尼坂(奥州市胆沢南都田国分)

さよ姫が髪を落として尼となったところ。

地名の別の由来としては『尼さんたちが薬草を栽培し、その薬草を運ぶのに通った道』(遺跡調査の報告書より)

宝寿寺の額ではいけにえとなる場面で既に尼姿になっていますが大蛇を改心させた後で仏の加護に感じ入って出家剃髪~故郷に帰るとしているのもあります(お好きな方を)。珍説の類では尼さんに按摩でほぐしてもらってから四ツ柱に向かったとか^_^)

さよ姫関連の史跡としては現在は何もないかなぁ…強いて言えば地名を名前にした美容室が見えます。そうか、この美容室で髪を落としたのか(違w

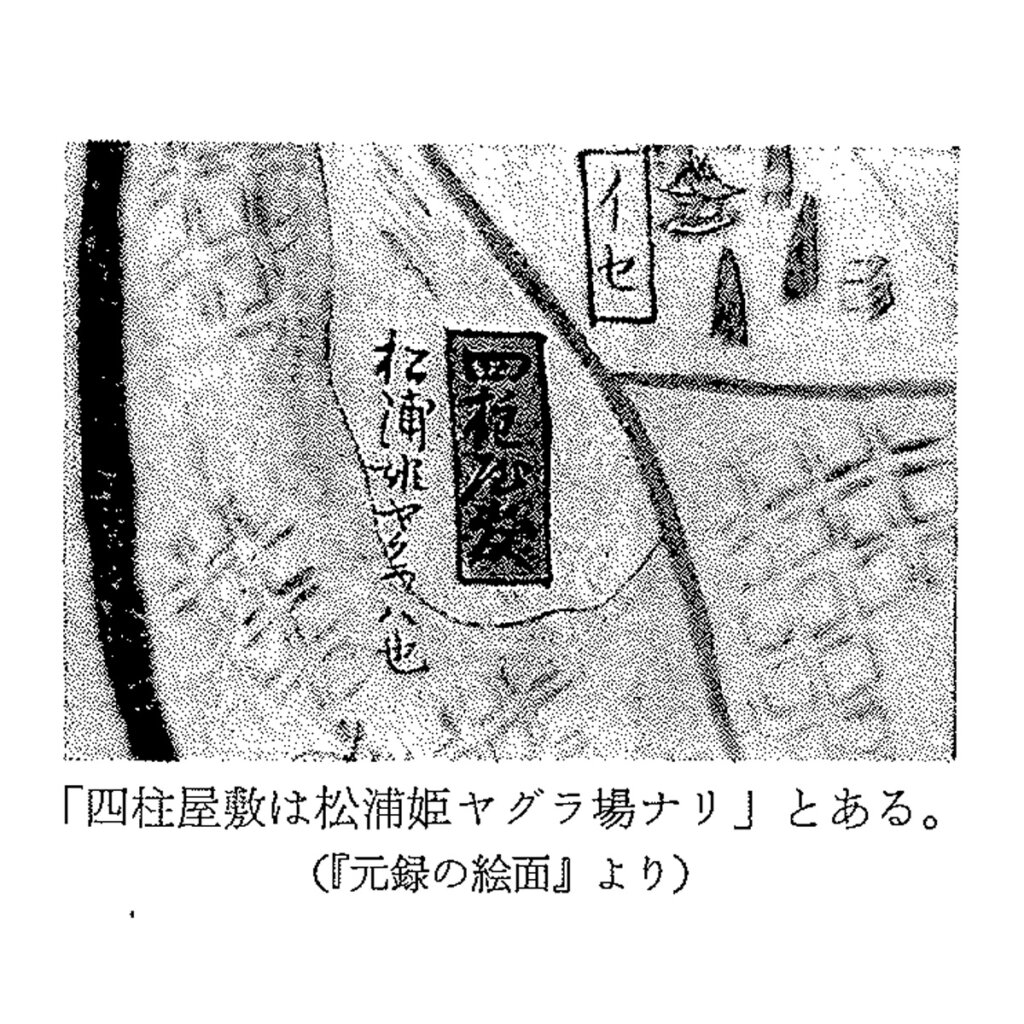

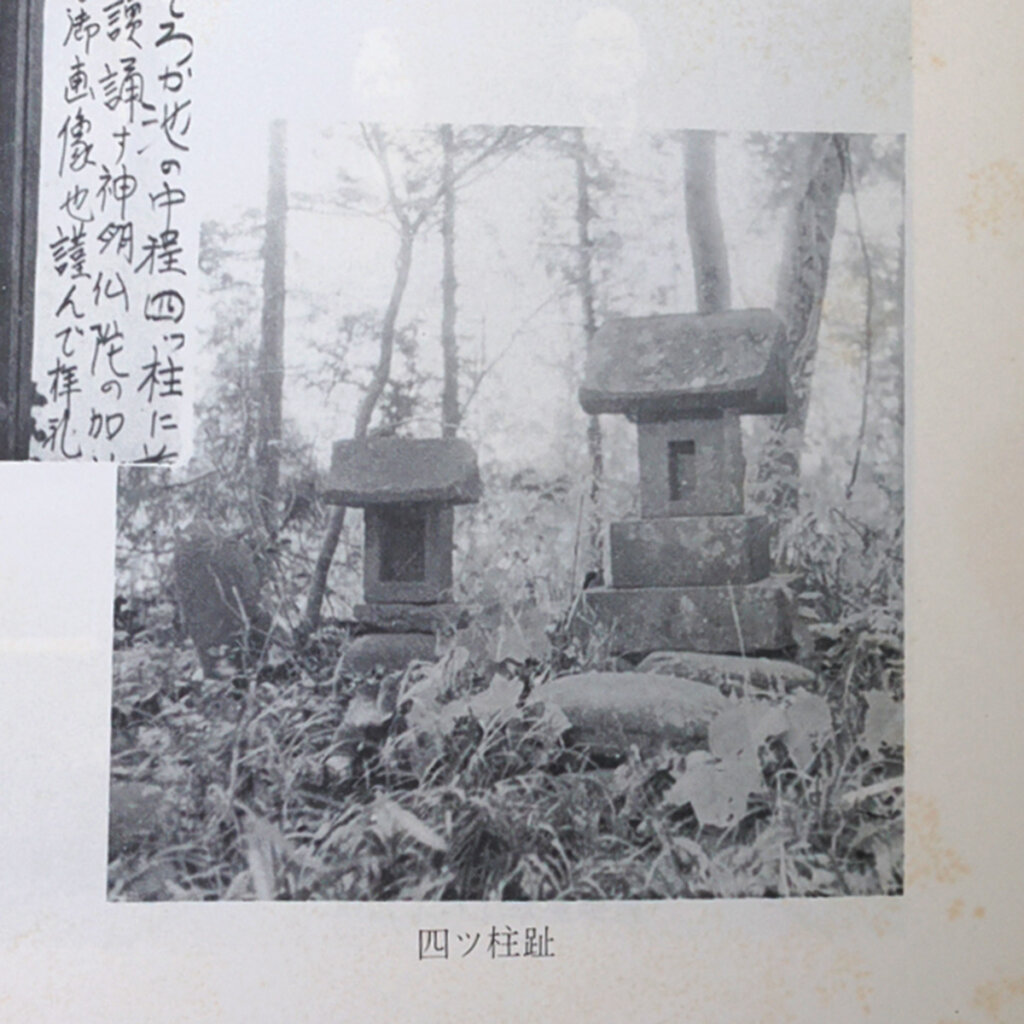

四ツ柱⇒MAP(伊勢神社)

『四ツ柱』はさよ姫を生贄として大蛇に捧げるため、柳の木4本を柱として祭壇が築かれたところされます。この周辺では一般の通行人レベルではそれらしき史跡等は見つけられませんでした。伊勢神社付近に四ツ柱という地名が現在でも残されています。

その後姫ははや最後を急ぐべしと言いければ、吉実心得え候(そうろう)と御輿に乗せて急ぎける。弥宜・神主・山伏を先に立て頭巾・鈴懸(すずかけ)法螺吹きさざめき渡りて急ぎける。老若男女のかまいなく貴賎の群集して駒の立ち所もなかりける。

池にもなれば御座舟三艘かざらせ給う。一艘には吉実の一門、一艘には姫君を打ち乗せ沖を指して漕ぎ出だし、島にもなれば柳の木四本あり、三階に棚を掛け、まず上の棚には弥宜・神主半時ばかり御神楽を奏し颯々と鈴の声・太鼓の音、笛の音にて面白きなる次第なり。もはや神楽もすべきしかば取るものも取り敢えず我先にと争って急ぎ舟に打ち乗り逃げにける。陸にもなれば大蛇出づるを今や遅しと待ち居たり。されど大蛇は出でざれば十二人の弥宜神主達、見分の森に駆け上がり遥か沖を見渡し如何、もはや時分も能くぞかし身御供を受け取り給えと叫びたり。

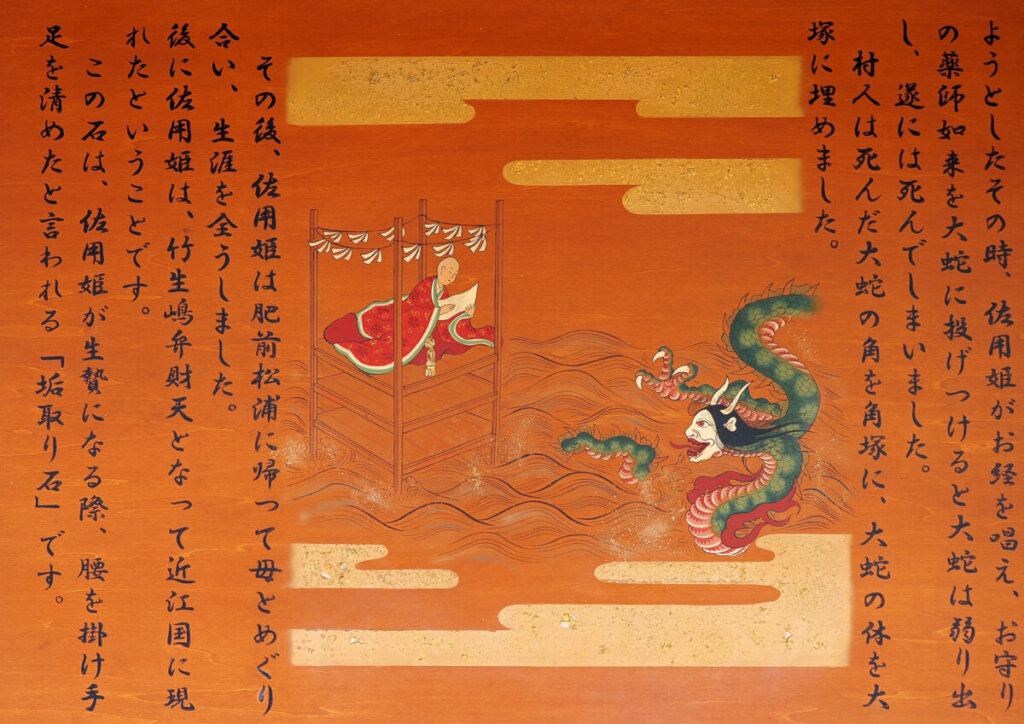

時にこれまで照りに照りたる空にわかに黒雲立ち上り、振動雷電しきりにて雨降り来たり(中略)池の水五色に替わりさざ浪打ち立ち其長二十丈余りの大蛇十六の角を振り立て紅の舌を巻き出だす。両眼くわっと見開き火焔を吹き出し姫を見掛り、ただ一口に呑まんと飛び来たり。姫君少しも騒がずいかに大蛇、生あるものならば一寸待たれよ…

(胆沢町史六所収の『高山掃部長者竹生嶋弁財天胆沢物語』より

化粧坂を出発して四ツ柱のあたりまで。

読みやすくするため一部手を加えております)

さよ姫の辿った道

さよ姫の道行きを辿るとこんな感じ。実際、辿れます。

化粧するのと手足を清めるのと尼になるのとは厳密にはどういう順番が良いのでしょうね。細かいことは(・∀・)キニシナイ!

(個人的な考察)

江戸時代の前半にはまだ胆沢を舞台としたさよ姫の物語は出来上がっていなかったのではないですかね。同じ筋立てでさよ姫の行き先が”安達の郡(現在の郡山付近)”の物語が室町後期~江戸初期に流行って次第にこっちに流入、高山掃部長者の伝説と結びついて江戸時代の中頃を過ぎると藩の役人が公的な地誌に書き記すほど根強い言い伝えとなった、というところらしいです。もっとも、仙台藩の編集者も怪異であり信ずるべからず。だけど地元民が言い伝えてるし前任者も書き残してるし…みたいなコメントと一緒に記録してますね^_^)

参考文献

・くぐる鳥居は鬼ばかり より 久須志神社(南都田化粧坂) 化粧坂薬師堂 (潟岸薬師堂)

・胆沢まるごと案内所 より 宝寿寺のアカ取り石 尼坂の追分碑

・南都田町史(後)