胆沢のさよ姫史跡探訪(5)大蛇編その2からのまとめ

さよ姫と大蛇との対峙の結末は大蛇が仏の教えを受けて強欲を改心し人の姿(⇒長者の妻)に戻った、とするのが説話としては正しいところでしょうか。大蛇改め長者の妻の懺悔が語られてのち、さよ姫はある話では村人たちに沢山の財物を持たせられ、ある話では大蛇にまたがり空を飛び、ある話では角をいかだに組みお経を帆に掛けばびゅーんと故郷に帰って行きます。

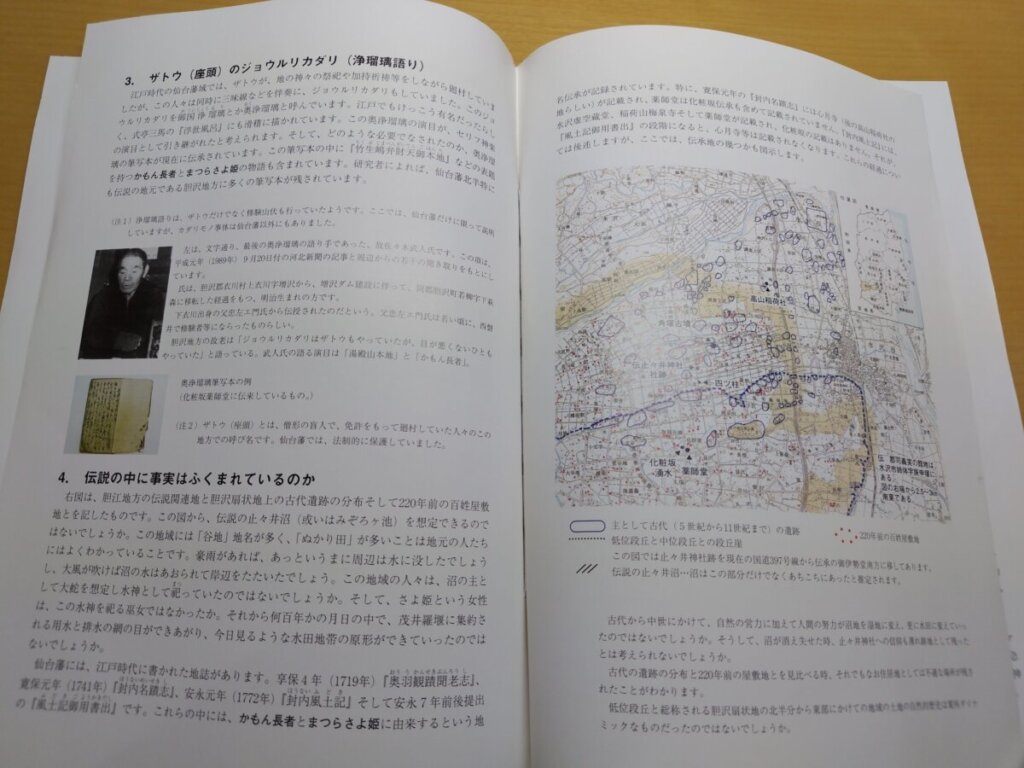

角塚古墳⇒MAP

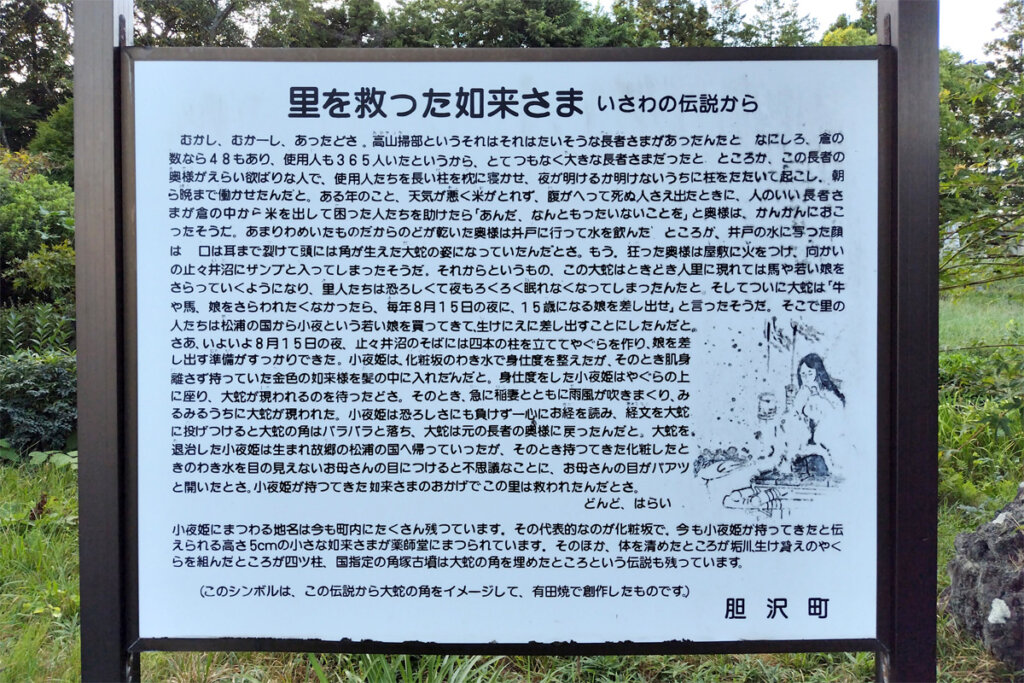

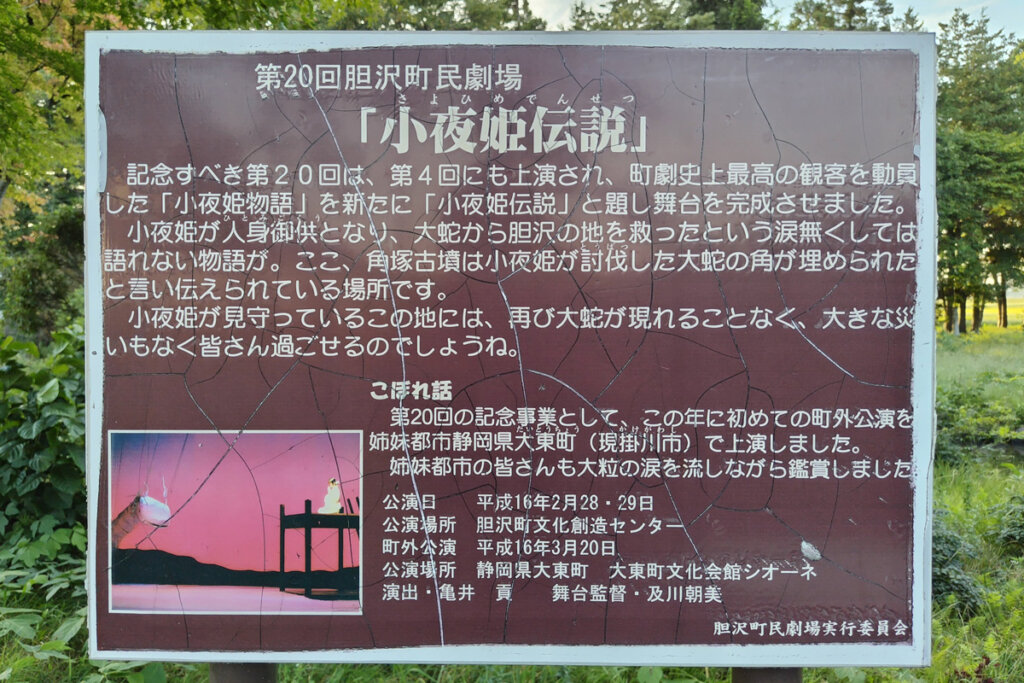

日本最北端の前方後円墳にして大和朝廷の東北進出の歴史上重要な遺跡ですが高山掃部長者・さよ姫の物語では大蛇の角を埋めた場所とされています。学術的に解明されていない部分がまだ多いのでしょうか、古墳を巡る話として長者・さよ姫・大蛇の伝承が持ち出されるケースが結構多いように思います。角塚という名称自体、この言い伝えに依ったものと思えますし^_^)

道路向かいには小規模な公園が整備されております。こちらの角を模したモニュメントは有田焼で出来ているそうで。

さよ姫の故郷と別の佐用姫

さよ姫の故郷について、ふたつ前の記事では諸説ありとしましたが多数派の九州松浦説に触れてみましょうか。現在の佐賀県のあたりです。そうすると(↑)の有田焼のモニュメントは姫の出身地のご縁ということになります。

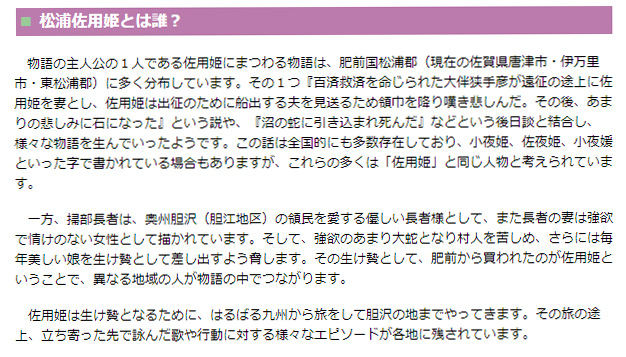

唐津ポータル・サイト びびっと!からつ内『松浦佐用姫伝説』

http://www.bbit-karatsu.com/3info/8sayo.htm

主人公の名前と出身地が同じ。物語の中身は別。同一人物の別エピソードとして仕立てられているかというと時代設定が合わないしあちらはあちらの結末で死んじゃってるのでそうでもない。だけど同じ”さよひめ”として下記(↓)のように同一視されているという(姫の出身地が別設定の話でも親が『松浦長者』だったりします)

【特集】胆江地区に残された伝承・伝説を見直そう

佐用姫伝説ゆかりの地を訪ねる(国土交通省東北地方整備局内のHPより)

ぶっちゃけた話、胆沢に流入した身売り・生贄話は主人公の名をさよ姫、故郷を九州松浦としなくても大筋で成立すると思います。作劇上は主人公の旅路が遠ければ遠いほど悲劇性や孤独感がいや増しになり、結末に向かって大逆転したときの喜びが大きくなるとは思いますが必然性まではない…のではないかと。なのに何故、いにしえの物語作者や語り手たちは九州松浦の佐用姫を担ぎ出したのか?この点はいろいろと文献を漁りながら考えを巡らしましたが分かりませんでした。ただ、一点だけ。あちらの佐用姫にも蛇・水に関連する災難に巻き込まれる共通点があったのは留意ですね。『さよ』というのが古来水の神様に仕える女性に付ける名前であり、もともとは別に発生した言い伝えが水による災厄という共通性や各種信仰が絡まりながらいつの間にか融合したんじゃないか、くらいが考え得るところです(※参考文献からの請け売りです)

飛勇凛の『繋祈永刻』に見るさよ姫

さて、ここで飛勇凛の繋祈永刻の歌詞を見てみましょう。

繫祈永刻

火国肥前遥か遠く

この身待つ人よ

たち消えぬ恋しさよ

四ツ柱を目指す

胆沢水の郷 俵積みあげて

豊穣めでたいな

祝い酒を盛れ

瞳閉じれば

想う故郷

緑深き丘

やまゆりが薫る

あぁ 飛勇凛

祈り繋げ

箇条書きにかいつまんで。

・『この身”待つ”人よ』ここに佐用姫の生まれ故郷である松浦の”まつ”が掛詞として入っています。『まつ』⇒『松』『待つ』は日本の古典文学で最頻出レベルの掛詞ではないですかね。

ほんに世阿弥のような掛詞を歌詞に仕込むと感心していたら作詞担当はもっと仕込んでました。すなわち『待つ人』とは生贄となる佐用姫を待つ胆沢の人々であり、佐用姫の身を案じて帰りを待つ故郷の母であると。トリプルミーニングだったんですね。

・『たち消えぬ恋しさよ』というところ、ここに恋という言葉が入ったことであちらの佐用姫伝説の悲恋話が浮かんで来るように思います。さよ姫にとってもう帰れないかもしれない運命の旅路、故郷を想うときに身近だった山川海空を思い起こしてもいいですけど一世一代の大恋愛の相手を思い浮かべた方が人間らしく、人物造形が立体的になってくると思いませんか^_^)?

・『瞳閉じれば思う故郷(ふるさと)~』はYosakoiチーム飛勇凛の基本線としては胆沢への郷土愛を詠っている部分ですがさよ姫が希望を胸に己の故郷を思い浮かべているところとしても。ね。

・そしてこれは内外にいまだ賛同者ゼロなのですが俵積み唄パート、蛇退治して祝いと別れの宴という感じの賑やかなところですけどさよ姫が領巾(ひれ)振りを見せてくれてるように思えてしゃーないのです。あちらの話で船出する夫に向かって領巾(ひれ)を振って見送りした有名な場面を再現しているような。

・・・これらは記事作成者の個人的解釈でチームで統一を図ったものではないというお断りをしなければならないのですが、飛勇凛『繋祈永刻』の主人公のさよ姫は九州松浦と奥州胆沢の2つのさよ姫伝説を踏まえた人物設定として解釈すると面白い(かも)ですよという話でまとめにしたいと思います。衣装もですね、担当曰く腰巻の文様は九州の有田焼を参考にデザインしたとのことです。

参考文献

・Wikipedia 松浦佐用姫

・柳田國男『妹の力』

・全体的に『かもん長者とさよ姫物語-伝説と郷土芸能-胆沢町立郷土資料館第8回企画展』(胆沢町教育委員会)から多くを参考にしました。特に奥浄瑠璃という芸能によってこの物語が伝承された点とかつて胆沢に大きな沼地があったという点はこちらの文献から得た知見でした。

・その他記事(1)~(5)で記載したすべての参考文献